|

디자인 파노라마 ⑥

근대의 아방가르드 디자이너들은 디자인을 통한 사회개혁을 꿈꾸었다. 시각 디자이너들은 다양한 활자꼴과 이미지가 빚어내는 일루젼의 미학적 힘을 믿었던 것이다. 하지만 그들이 전위적인 포스터나 편집 디자인, 타이포그라피 등으로 새 시대의 희망을 표현하는 동안 대중이 몰려든 도시공간은 싸인과 광고로 점유되기 시작했고, 이들은 당연히 자본 위주의 효율적인 결과물을 산출해 내기 시작했다. 특히 미국으로 건너온 디자인은 ‘말없는 비즈니스맨’으로, 광고는 ‘숨겨진 설득자’로 규정받기에 이르렀다. 특히 시각 디자인은 이제 사회의 발전보다는 개인의 욕망을 시각물로 물화시키는 역할, 광고와 CIP(Coperate Identity Program) 등으로 기업의 이미지를 주조하는 대리수행자로 간주되기 시작했다. 하지만 이런 현실 속에서도 유럽에서 태동한 전위적 디자인은 사회에서의 일정한 역할을 제기하면서 선언문이나 운동의 양상으로 그 명맥을 잇고 있다.

조선 개항기 담배광고

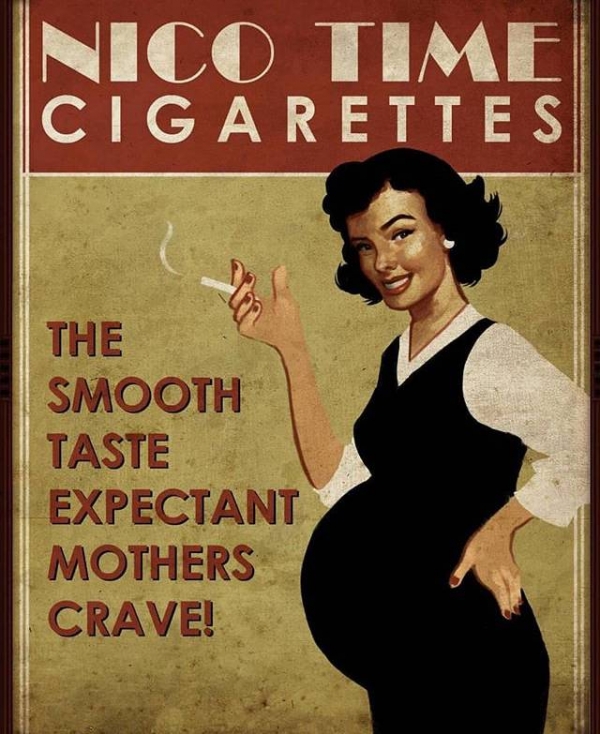

미국의 담배 광고

이미지를 통한 사회관계 이야기

모든 광고는 물건에 대한 것이 아니라 ‘사회관계’를 이야기하고 있다. 자연히 그 속에는 소비자의 이상적 자아상이 등장한다. 개항기 조선의 담배 광고에서 여성은 꽃과 동일시되며 멋지게 흡연하는 주인공으로 등장하고, 1930년 미국의 담배 광고는 럭키 라이프의 주인공으로, 혹은 임산부에게도 흡연을 권하는 양상을 보인다. 광고는 미래의 충족된 개인상을 통해 현재의 개개인을 결핍되어 있는 존재로 인지케 만든다. 결국 모든 광고는 이 간극을 소비로 메우라고 설득하고 있는 것이다.

베네통의 광고

말보로 광고 패러디

물론 광고가 이런 개인의 욕망만 언급하는 것은 아니다. 이태리 패션 브랜드 베네통의 광고는 민감하고도 부조리한 사회 이슈를 다룬 측면에서 독보적 위치를 차지하고 있다. 1982년 베네통의 사진작가로 등장한 올리비에 토스카니는 종교, 인종, 전쟁, 에이즈, 출산, 사형제도 등에 대해 충격적인 광고를 제작하였고, 이 광고들은 베네통을 단숨에 의류업체 이상의 기업으로 자리매김하게 했다. 1991년 이태리 정부로부터 2일간 사용금지 조치를 당한 신부와 수녀의 키스 장면을 비롯하여 2011년도에는 ‘Unhate Campaign’하에 사이가 좋지 않은 여러 국가 정상들의 키스 장면을 합성, 제공하여 피소와 고발을 수없이 당했다고 한다. 이 중에는 이명박 대통령과 김정일의 키스 장면도 있다. 하지만 이런 민감한 사회이슈 제기도 역시 궁극적으로는 소비를 위한 창조적 재능의 발휘라는 명목만으로 귀결될 뿐 이들이사회를 변화시키기 위한 이미지라고 간주되지는 않는다.

Just What Is It That Makes Today's Home So Different, So Appealing?

그럼, 시각 디자인을 통한 사회적 역할의 제기는 어떤 식으로 전개되어 왔는가. 디자인계에서는 디자인의 사회성을 제기한 인물의 원조로 윌리엄 모리스를 들곤한다. 그는 잘 만들어진 인공 환경을 통한 인간성의 회복을 주장한 최초의 디자이너라고 평가받는다. 하지만 전후 인공 환경이 풍요의 시대로 들어서면서, 광고는 ‘파시스트의 경지’로 들어갔다는 주장도 제기되었다. 1956년 영국에서는 문제의식을 지닌 디자이너, 예술가들이 모여 'This Is Tomorrow (이것이 내일이다)'라는 전시회를 개최했다. 이 전시회에서 주목을 끈 'Just What Is It That Makes Today's Home So Different, So Appealing? (오늘의 가정을 그토록 색다르고 멋지게 만드는 것은 무엇인가?)' 라는 콜라쥬 작품을 잠깐 보자. 영화의 빌보드가 보이는 도시 한 복판 가정에는 햄과 동일시되는 육체 지상주의의 여성, 커다란 팔루스를 자랑하는 남성, 당시 최고를 구가하던 포드자동차의 로고가 붙은 램프, 초강력 청소기, 럭셔리 소파 등과 더불어 공상적 사회개혁주의자로 불리는 러스킨의 초상이 걸려있다. 물건으로 정체성을 표현하는 현대인에 대한 팝아트적 풍자언어로 이 이미지는 이제 전 세계 가정에 해당되는 의식의 물화일 것이다.

'중요한것 먼저' 선언문

“중요한 것 먼저” 선언문

이 가정에 비치된 것처럼 일상의 물건을 보기좋게 만들고 그것에 신화적 아우라를 씌우는 것이 또한 디자이너의 역할이다. 1964년 영국의 디자이너 켄 가렌드와 사진작가. 학생등 20여 명은 ‘First things First’(중요한 것 먼저) 라는 선언문을 발표했다. 그들은 자신들의 재능이 “고양이 밥, 세제, 치약, 다이어트 식품, 담배” 등을 위해 쓰여지는 것에 대해 성토를 하고 있다. 이들은 자신들의 재능이 좀 더 의미있고, 지속적인 사회의 순기능을 위한 커뮤니케이션에 쓰여지기를 원한다고 선언하였다. 이들의 선언은 당시 BBC 방송에서의 대담 인터뷰, 가디언지의 기사화 등을 통해 세간의 주목을 받았고, 디자이너들의 직업과 자의식에 대한 일종의 면죄부 역할을 한다고도 평가받았다.

매혹 비틀기의 시도들

디자이너들의 이러한 문제제기는 간헐적이지만 지속적으로 등장하고 있다. 1989년 캐나다 벵쿠버에서 칼레 라슨에 의해 창간된 결월간 잡지 <애드버스터즈>(광고 때리기)는 제호 그대로 다국적 기업에 대해 ‘문화비틀기’라는 명목으로 안티광고를 생산해 내고 있다. 카우보이의 매력을 이용한 말보로 담배 광고를 비틀어, 황혼을 배경으로 말을 탄 카우보이가 친구에게 “밥 ,난 폐를 잃었다네”라는 카피의 광고를 제작하기도하고, 매년 ‘buy nothing day’ 캠페인을 전개하고 있다. 이 영수증에는 “노래가사 쓰기, 읽기, 해변가기, 농구하기” 등의 명세가 있으며 그 비용은 제로이다. 근래 한국의 광고디자이너 이제석이 보여주는 공공광고는 창조성과 사회적 이슈가 혼합된 긍정적 역할을 보여준다. 반전 캠페인, 지구적 식수문제, 등등에 대해 단번에 공감을 불러일으키는 그의 광고는 전 세계에 설치되어 있다.

이제석의 광고

디자인은 매혹의 힘을 지닌 수단이다. “보는 것이 믿는 것이다”. “잘 입은 귀신은 얻어먹기도 잘한다” 등의 언설이 말해주듯이 특히나 시각적 매력은 상대에게 거부하기 힘든 보상 심리를 환기한다. 하지만 시각의 매혹적 힘에만 의식이 쏠릴 때 환경, 성, 빈부, 자원, 소수자,폭력, 인권 등에 대한 사회적 관심은 추방된다. 이런 인식하에서 참여디자인. 성찰적 디자인, 디자인 행동주의 등의 명목으로 가치와 의지 지향의 디자인 역할을 지속적으로 제기해 나가고 이는 것이 또한 시각 디자인계의 한 흐름이기도 하다.

조현신 국민대 교수(디자인)

국민대 테크노디자인 전문대학원에서 디자인 역사와 이론을 가르치고 있으며, 우리의 일상에서 친근하고 낯익은 디자인물에 관심이 많다. 특히 한국의 근대기 시각디자인문화사를 주 연구대상으로 하고 있으며, 대표 저서로 『일상과 감각의 한국디자인문화사』가 있다.

※ 게재한 콘텐츠(기사)는 언론사에 기고한 개인의 저작물로 국민대학교의 견해가 아님을 안내합니다.

|